Nella notte tra l’1 e il 2 settembre del 1859, il mondo visse qualcosa che sembrò la fine dei tempi. I telegrafi impazzirono, alcuni presero fuoco, altri continuarono misteriosamente a trasmettere messaggi anche senza corrente elettrica. Nel cielo, aurore boreali così luminose da trasformare la notte in giorno accesero il panico e lo stupore: si racconta che i minatori delle Montagne Rocciose, svegliati dai bagliori, si misero a preparare la colazione convinti fosse già mattina, mentre gli uccelli iniziavano a cantare credendo fosse l’alba.

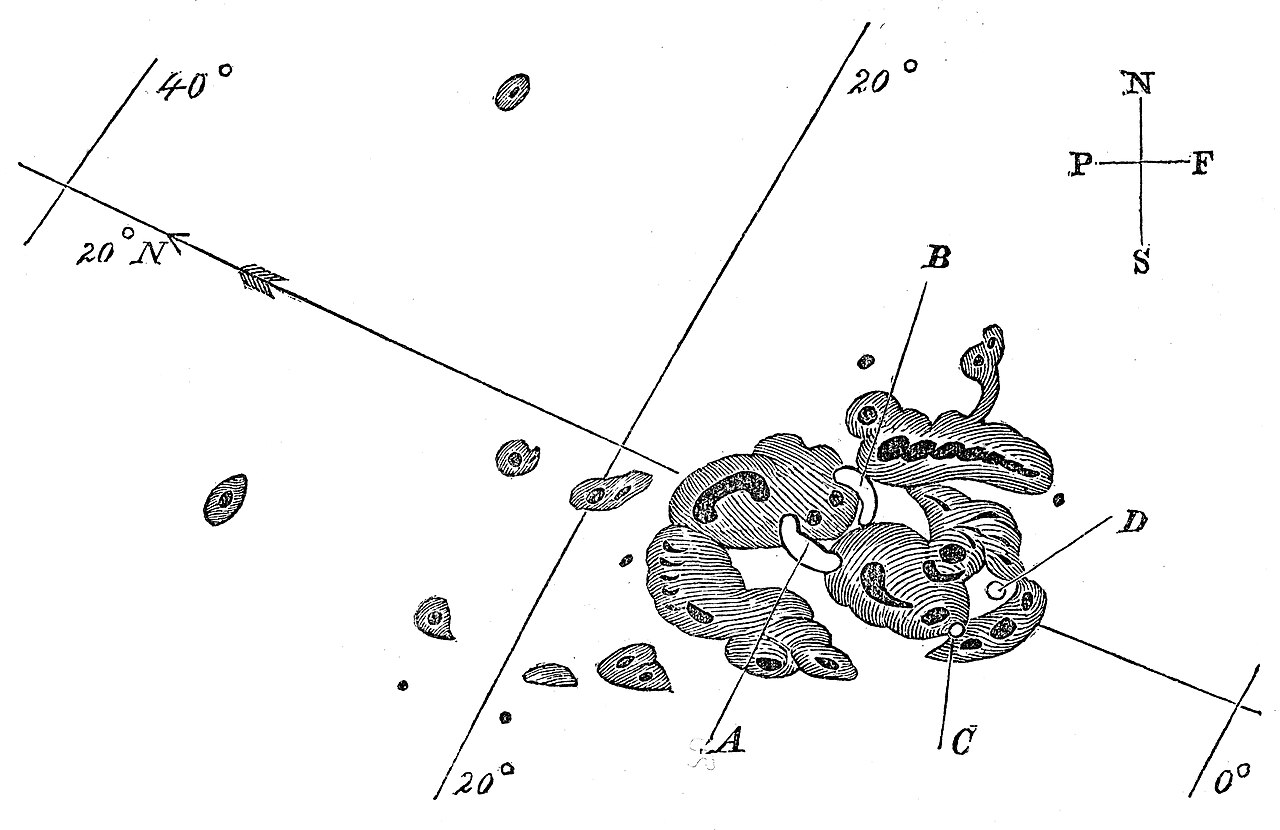

Quella notte passò alla storia come evento di Carrington, dal nome dell’astronomo inglese Richard Carrington, che per primo osservò due giganteschi lampi di luce sulla superficie del Sole poche ore prima del disastro. Senza saperlo, aveva appena assistito alla più potente tempesta solare mai registrata, un fenomeno che avrebbe mandato in tilt la tecnologia dell’Ottocento e che, se accadesse oggi, metterebbe in ginocchio l’intera civiltà digitale.

L’esplosione che arrivò dal Sole

A scatenare quel caos fu una violenta espulsione di massa coronale (CME), un’enorme nuvola di plasma e particelle cariche sparata nello spazio a velocità vertiginose. Quando colpiscono la Terra, queste particelle interagiscono con il campo magnetico terrestre, generando tempeste geomagnetiche. I loro effetti dipendono dall’intensità: dalle meravigliose aurore polari fino ai blackout elettrici e ai danni ai satelliti.

Nel 1859, i sistemi tecnologici erano ancora rudimentali, ma la potenza della tempesta bastò a mandare in tilt la rete telegrafica mondiale per oltre quattordici ore. Se un evento simile colpisse oggi il nostro pianeta, a farne le spese non sarebbero più solo i fili del telegrafo: si fermerebbero satelliti, reti elettriche, sistemi GPS, internet e telecomunicazioni. In pratica, un blackout planetario.

Quanto è probabile che accada di nuovo?

Gli scienziati stimano che una tempesta solare della potenza dell’evento di Carrington abbia una probabilità di accadere tra una volta ogni 100 e 500 anni. Dunque rara, ma non impossibile. E considerato che sono già passati oltre 160 anni, l’idea che il prossimo grande evento possa verificarsi “da un momento all’altro” non è solo fantascienza.

Per questo motivo, l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha deciso di simulare una “tempesta perfetta”, per capire quanto i sistemi moderni sarebbero pronti a resistere a una simile catastrofe.

La simulazione segreta: 72 ore sotto assedio

L’esperimento, condotto in vista del lancio del satellite Sentinel-1D (previsto per il 4 novembre 2025), è stato uno dei test più complessi e realistici mai organizzati dall’Esa. Per 72 ore, i team di controllo hanno dovuto fronteggiare una tempesta solare di classe Carrington, capace – almeno sulla carta – di oscurare satelliti, far collassare le reti elettriche e disattivare internet e GPS.

Il dettaglio curioso? Nessuno degli operatori sapeva in anticipo che la simulazione avrebbe coinvolto un evento del genere. Tutto è iniziato come un turno di routine, finché un messaggio del dipartimento di meteorologia spaziale ha annunciato “qualcosa di insolito nel Sole”.

Pochi minuti dopo, le antenne hanno smesso di ricevere segnali, i collegamenti internet si sono interrotti e il panico ha cominciato a diffondersi tra i tecnici.

“La prima reazione è umana: la paura – racconta a Wired Mark Ormston, uno dei responsabili dell’operazione – ma l’addestramento serve proprio a impedirle di prendere il sopravvento. Si passa subito alla modalità d’emergenza, valutando le priorità come in un pronto soccorso: cosa salvare nei prossimi cinque minuti, poi nella prossima ora”.

Un incubo cosmico sotto controllo

Nel giro di poche ore, la “finta apocalisse” ha preso forma in tre fasi, proprio come accade in una vera tempesta solare: una raffica di raggi X, l’arrivo delle particelle cariche e infine l’onda più distruttiva, la massa coronale espulsa dal Sole.

A quel punto, i sistemi di navigazione come GPS e Galileo sono “saltati”, le telecamere di orientamento del satellite si sono oscurate e la rete di comunicazione principale è crollata. I tecnici hanno dovuto passare alle linee telefoniche d’emergenza e persino evacuare la sala di controllo a causa di un guasto elettrico simulato.

Alla fine, però, il satellite Sentinel-1D è “sopravvissuto”, e il team ha superato con successo il test.

“È stato come trovarsi in un film di fantascienza, ma con la consapevolezza che un giorno potrebbe accadere davvero”, ha confessato Ormston.

Vigil: l’occhio dell’Europa sul Sole

Per evitare di essere colti di sorpresa, l’Esa sta preparando anche Vigil, una missione che osserverà il Sole da un punto laterale dell’orbita terrestre (chiamato L5). Da quella posizione privilegiata, potrà fornire giorni di preavviso in caso di attività solare anomala, invece delle poche ore che oggi separano un brillamento dall’impatto con la Terra.

Comprendere i meccanismi del Sole non è solo una curiosità scientifica: è una necessità vitale per la nostra civiltà iperconnessa. Ogni giorno, decine di satelliti, reti elettriche e sistemi di comunicazione dipendono dall’equilibrio del campo magnetico terrestre, continuamente sollecitato dall’attività solare.

La fragilità del nostro mondo digitale

Se una nuova tempesta “perfetta” come quella del 1859 dovesse colpirci oggi, le conseguenze sarebbero enormi: blackout prolungati, perdita dei dati, paralisi dei trasporti e persino difficoltà nell’approvvigionamento alimentare e sanitario.

La simulazione dell’Esa è servita a ricordarci quanto sia fragile il filo che ci lega alla tecnologia e quanto la nostra sicurezza dipenda da una stella che, a 150 milioni di chilometri di distanza, può in un attimo farci precipitare nel silenzio.

“Capire il Sole – dicono dall’Esa – è capire come proteggere il nostro futuro”.

E forse, mentre osserviamo un’aurora boreale danzare nel cielo, dovremmo ricordare che quella meraviglia è anche un avvertimento luminoso: un promemoria del potere – e dell’imprevedibilità – della nostra stella madre.