Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Berlino, insieme al Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla cerimonia della Giornata del Lutto Nazionale (Volkstrauertag), a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un appuntamento che non si limita alla commemorazione, ma che rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla pace, sulla responsabilità degli Stati e sul ruolo delle istituzioni democratiche nel prevenire nuovi conflitti.

Prima della cerimonia ufficiale, Mattarella ha incontrato la Presidente del Bundestag Julia Klöckner e, insieme a Steinmeier, ha deposto una corona di fiori al Monumento della Nuova Guardia, uno dei luoghi simbolo della memoria delle vittime della guerra e della tirannide.

“Nuovi dottor Stranamore si affacciano all’orizzonte”

Al Reichstag, sede del Parlamento tedesco, Mattarella ha preso la parola davanti ai massimi rappresentanti delle istituzioni federali, trasformando il contesto commemorativo in un forte appello internazionale contro le guerre di aggressione, il ritorno della logica della forza e i nuovi rischi legati alla corsa agli armamenti nucleari.

“La sovranità di un popolo non si esprime con il diritto di portare la guerra dal vicino”, ha detto Mattarella, con un chiarissimo riferimento alla Russia.

GUARDA LA GALLERY (3 foto)

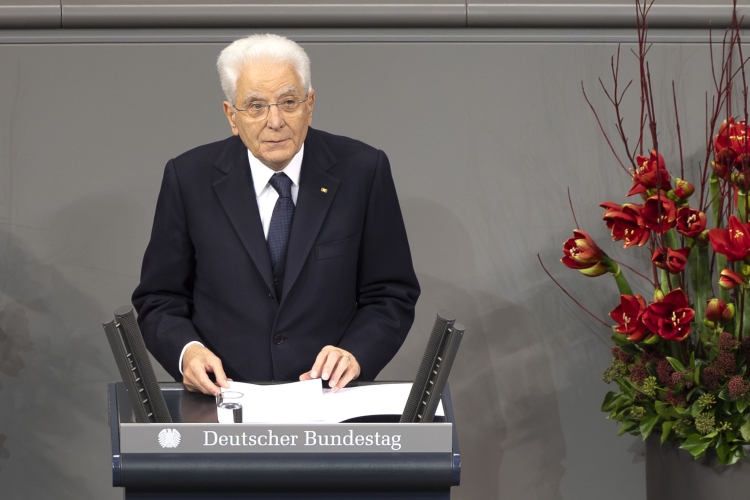

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cerimonia della “Giornata del Lutto Nazionale”

(foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cerimonia della “Giornata del Lutto Nazionale”

(foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Denunciando la retorica di chi considera l’arma atomica come strumento di equilibrio strategico, il capo dello Stato ha avvertito:

“Nuovi dottor Stranamore si affacciano all’orizzonte con la pretesa che si debba amare la bomba. L’esercizio della democrazia è l’unica via maestra contro l’arroganza della ragion di Stato.”

Mattarella ha richiamato con forza gli Stati che non hanno ratificato il Trattato che vieta gli esperimenti nucleari — tra cui Cina, India, Pakistan, Corea del Nord, Israele, Iran, Egitto, Stati Uniti — ricordando che la Russia ha ritirato la propria ratifica nel 2023. Un arretramento che alimenta timori di un nuovo “vaso di Pandora” strategico.

Chi era il dottor Stranamore

Il dottor Stranamore (“Dr. Strangelove”) è un personaggio del film satirico del 1964 “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”, diretto da Stanley Kubrick.

Il dottor Stranamore appare come uno scienziato brillante e inquietante, un uomo dal passato oscuro che mette la sua intelligenza al servizio di una logica fredda e spietata. Ex nazista divenuto consigliere del presidente americano, porta con sé un’ironia sinistra: è proprio colui che, pur conoscendo più di chiunque altro i meccanismi della distruzione nucleare, sembra quasi affascinato dal potere devastante delle armi.

Seduto sulla sua sedia a rotelle, con la mano ribelle che continuamente tenta di obbedire a impulsi del passato, Stranamore parla con un tono entusiasta e clinico, come se la fine del mondo fosse un esercizio teorico e non una tragedia imminente. La sua presenza, grottesca e geniale, incarna la follia lucida della Guerra Fredda: quella di una razionalità talmente estrema da trasformarsi in pura assurdità.

Multilateralismo, Europa e diritto internazionale: le basi della pace

Uno dei punti centrali dell’intervento è stata la difesa del multilateralismo e delle istituzioni internazionali come strumento essenziale per la costruzione della pace:

“Il multilateralismo non è burocrazia: è l’utensile che raffredda le divergenze e ne consente la soluzione pacifica. È la voce che richiama al valore della vita di ogni singola persona.”

Mattarella ha ribadito l’importanza delle Nazioni Unite, della Corte Penale Internazionale, delle missioni di pace e delle agenzie umanitarie, sottolineando che la cooperazione internazionale non è un optional, ma una responsabilità condivisa.

Cooperazione tra Italia e Germania: il Premio dei Presidenti

La visita di Mattarella a Berlino è stata scandita anche dalla cerimonia del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, istituito nel 2020 da Mattarella e Steinmeier per valorizzare progetti innovativi di gemellaggio e partenariato.

Il premio sostiene iniziative nei campi di:

- Giovani e dialogo intergenerazionale

- Impegno civico

- Europa e cultura della memoria

- Sostenibilità

- Coesione sociale.

La cerimonia di quest’anno è stata arricchita dalle celebrazioni per i 70 anni della presenza italiana in Germania, con la partecipazione di figure simboliche della storia dell’emigrazione e del dialogo culturale italo-tedesco. L’accompagnamento musicale è stato affidato a Vinicio Capossela, artista nato in Germania da genitori italiani, espressione vivente del legame tra i due Paesi.

Un messaggio condiviso tra Italia e Germania

Accogliendo Mattarella, Steinmeier ha ricordato la storia complessa ma profonda dell’amicizia italo-tedesca, sottolineando l’importanza di mantenere vivi il ricordo dei crimini del passato e l’impegno comune per un futuro di pace.

GUARDA LA GALLERY (3 foto)

Il discorso integrale di Mattarella

Di seguito il discorso integrale del presidente della Repubblica.

Gentili intervenuti,

Siamo in questa Aula solenne per fare memoria dei caduti, delle vittime della guerra e della violenza.

Caduti negli abissi della storia, nelle insidie tese da altri uomini.

La vita delle persone, dei popoli, delle nazioni, è colma di inciampi e di tragedie.

Talvolta per scelte individuali, più spesso per deliberato operare degli altri.

La Prima guerra mondiale lasciò sul terreno almeno 16 milioni di morti, la metà dei quali civili, oltre a venti milioni di feriti e mutilati.

La Seconda guerra mondiale, estesa al fronte del Pacifico, si calcola che abbia visto settanta milioni di morti.

Le vittime, Paese per Paese, sono impressionanti. E va sempre ricordato che non di numeri si tratta ma di persone.Come è possibile che tutto questo sia potuto accadere e pretenda di ripresentarsi?

Quanti morti occorreranno ancora, prima che si cessi di guardare alla guerra come strumento per risolvere le controversie tra gli Stati, che se ne faccia uso per l’arbitrio di voler dominare altri popoli?

“Nie wieder”. “Mai più”.

È la espressione adottata nella comunità internazionale per condannare l’olocausto ebraico.

A “Nie wieder” si contrappone “wieder”: “di nuovo”.

A questo assistiamo.

Di nuovo guerra.

Di nuovo razzismo.

Di nuovo grandi disuguaglianze.

Di nuovo violenza.

Di nuovo aggressione.Oggi, è per me motivo di grande onore essere qui e prendere parte alla Giornata del lutto nazionale tedesco, per commemorare, insieme, le vittime dei conflitti proprio nell’anno in cui celebriamo gli ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale.

I morti che qui ricordiamo, i morti nel mondo a causa della violenza dei conflitti riguardano ciascuno di noi se intendiamo essere considerati esseri umani.

Oggi rivolgiamo il nostro sguardo, il nostro pensiero, alle vittime di quelle tragedie.

Dai militari caduti ai civili, vittime di quella condizione – la guerra – che la Legge Fondamentale tedesca e la Costituzione italiana ripudiano, facendo propria la grande lezione derivante dal tragico secondo conflitto mondiale.

Ci uniamo, in una giornata di memoria e di lutto, perché ricordare la nostra storia comune è esercizio indispensabile nella nostra inesauribile aspirazione alla pace.Memoria delle atrocità dell’uomo nel passato e dolore profondo per quelle presenti ci obbligano a un esercizio di consapevolezza: la pace non è un traguardo definitivo, bensì il frutto di uno sforzo incessante, fondato sul raggiungimento di valori condivisi e sul riconoscimento della inviolabilità della dignità umana di ogni persona, ovunque.

Da sempre la guerra ambisce a proiettare la sua ombra cupa sull’umanità.

Il Novecento, con lo sviluppo della industrializzazione della morte, ha trasformato la tragedia dei soldati in tragedia dei popoli.

Nei borghi d’Europa e nelle città distrutte dai bombardamenti, nelle campagne devastate, milioni di civili divennero bersagli.

Deportazioni, genocidi, hanno caratterizzato la Seconda guerra mondiale.

Da allora, il volto della guerra non si riflette soltanto in quello del combattente, ma diviene quello del bambino, della madre, dell’anziano senza difesa.