Torna forte il dibattito sulla patrimoniale, con la sinistra che chiede un contributo dei più ricchi e accusa la destra di favorirli a scapito dei più poveri, e il Governo che promette: “mai con noi alla guida del Paese”.

Ma, in realtà, in Italia abbiamo già la patrimoniale, o meglio, le patrimoniali. Che contribuiscono a versare nelle casse dello Stato circa 50 miliardi di euro all’anno.

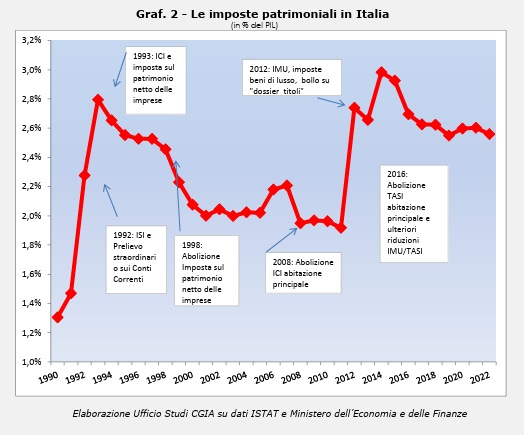

Lo rivela un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo cui nel 2022 il gettito complessivo ha raggiunto 49,8 miliardi di euro, pari al 2,6% del PIL nazionale. Un valore che, rispetto al 1990, è cresciuto in maniera esponenziale passando da 9,1 miliardi a quasi 50.

Le imposte patrimoniali: dieci voci che pesano sul portafoglio degli italiani

Le imposte patrimoniali comprendono una decina di voci fiscali che colpiscono beni immobili, mobili e finanziari.

Nel dettaglio, nel 2022 – anno a cui si riferisce lo studio – il gettito è stato così distribuito:

- Imu/Tasi: 22,7 miliardi di euro

- Imposta di bollo: 7,7 miliardi

- Bollo auto: 7,2 miliardi

- Imposte di registro e sostitutiva: 6,2 miliardi

- Canone Rai: 1,9 miliardi

- Imposta ipotecaria: 1,8 miliardi

- Imposta su successioni e donazioni: 1 miliardo

- Diritti catastali: 727 milioni

- Imposta sulle transazioni finanziarie: 461 milioni

- Imposta su imbarcazioni e aeromobili: 1 milione.

Un sistema complesso che, complessivamente, garantisce ogni anno allo Stato risorse equivalenti a quelle di una manovra finanziaria.

Imu anche sulle prime case di lusso

Sebbene l’Imu sia stata abolita per la maggior parte delle abitazioni principali, resta in vigore per le case di lusso, ovvero per gli immobili classificati come A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi storici).

In Italia se ne contano circa 68.720 unità, che nel 2022 hanno generato 80 milioni di euro di gettito per i Comuni.

I proprietari di abitazioni di categoria A1 e A8 pagano in media quasi 3.000 euro l’anno di Imu per singola unità.

L’inflazione come patrimoniale “occulta”

La CGIA sottolinea anche un altro fenomeno: la “patrimoniale indotta” dall’inflazione.

Nel biennio 2022-2023, il rialzo dei prezzi — pari al +14,2% — ha eroso il potere d’acquisto dei risparmi depositati sui conti correnti.

Secondo le simulazioni dell’Ufficio studi, le famiglie italiane hanno perso in media 6.257 euro di valore reale dei propri risparmi, con punte di:

- 9.220 euro in Trentino-Alto Adige

- 7.432 euro in Lombardia

- 7.121 euro in Veneto.

A livello provinciale, la perdita media più alta si registra a Bolzano (10.444 euro), seguita da Milano (8.677 euro) e Trento (8.048 euro).

Tasse e spesa pubblica crescono insieme

Tra il 2010 e il 2019, al netto della crisi pandemica, le entrate fiscali sono cresciute in parallelo alla spesa pubblica.

Un andamento che, secondo la CGIA, ha portato la pressione fiscale italiana a superare il 43%, uno dei livelli più alti in Europa.

Per l’associazione, finché la spesa non verrà contenuta, sarà difficile ridurre in modo strutturale le tasse o il debito pubblico.

“Aumentare ulteriormente le entrate per ridurre il debito sarebbe controproducente – osserva la CGIA – perché graverebbe ancora di più su cittadini e imprese, già alle prese con un carico fiscale tra i più elevati d’Europa.”

Le imposte patrimoniali, dunque, anche se non “dichiarate” continuano a rappresentare un pilastro della fiscalità italiana, ma anche un freno per la crescita dei consumi e degli investimenti.

Con l’inflazione che agisce da tassa invisibile sui risparmi, la pressione fiscale reale supera di fatto le cifre ufficiali, lasciando poco spazio di manovra per famiglie e imprese.