La scienza entra nell’affresco di Leonardo e ne riemerge con nuove domande, nuove risposte, nuove storie. È questo lo spirito che ha animato la Giornata di Studi “La scienza rilegge le opere d’arte”, tenutasi il 10 giugno 2025 al Politecnico di Milano: un evento che ha visto confrontarsi esperti internazionali, ricercatori e istituzioni culturali su uno dei temi più attuali — e meno visibili — del rapporto tra arte e scienza.

Il focus? La valorizzazione dei campioni prelevati dalle opere d’arte, minuscoli frammenti di materia apparentemente muti, ma in realtà carichi di informazioni preziose. In particolare, al centro della giornata c’è stato il progetto di digitalizzazione e sistematizzazione dei campioni dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, raccolti durante il lungo restauro condotto da Pinin Brambilla Barcilon tra gli anni ’70 e ’90.

Frammenti di un capolavoro

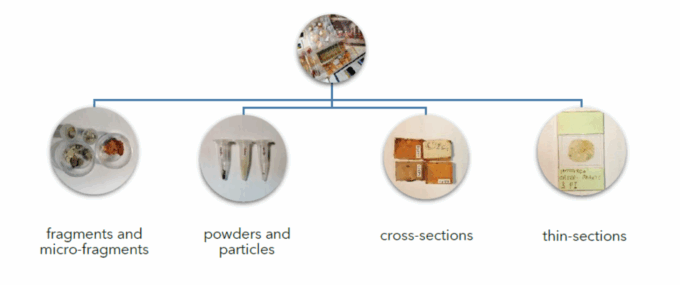

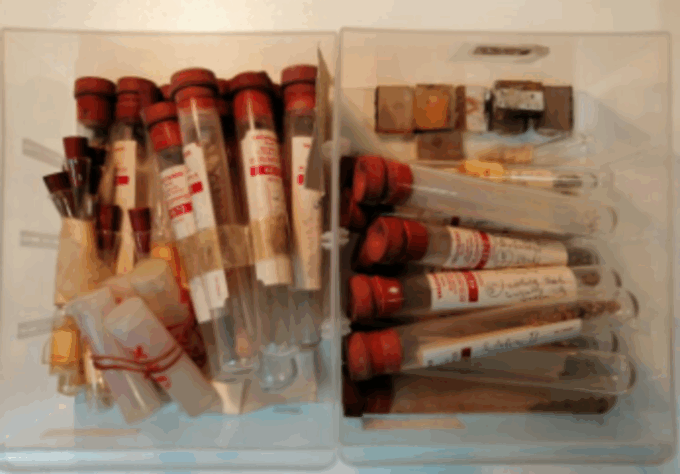

Durante quei lavori furono raccolti oltre 450 campioni — porzioni millimetriche di colore, intonaco, verniciatura — oggi custoditi nell’Archivio Gallone, istituito dalla fisica Antonietta Gallone presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico. Questo archivio, che oggi contiene più di 10.000 campioni da tutta Italia, è diventato una miniera scientifica per comprendere i materiali, le tecniche e le vicissitudini conservative delle opere d’arte.

Ed è proprio attorno a questi campioni, e al loro nuovo ruolo nella diagnostica dell’arte, che ruota il lavoro di Serena Benelli, storica dell’arte e dottore di ricerca in Architettura, che ha dedicato la sua ricerca alla digitalizzazione dell’archivio e alla creazione di un sistema informativo open access capace di mappare, descrivere e geolocalizzare ogni singolo punto di prelievo sull’affresco di Leonardo.

L’intervista che segue, raccolta durante la giornata di studi, offre una panoramica chiara e appassionata su come la scienza — oggi più che mai — sia in grado di leggere ciò che l’occhio umano non vede, e su come la conservazione delle opere d’arte stia diventando sempre più un’operazione congiunta tra archivio, laboratorio e tecnologia.

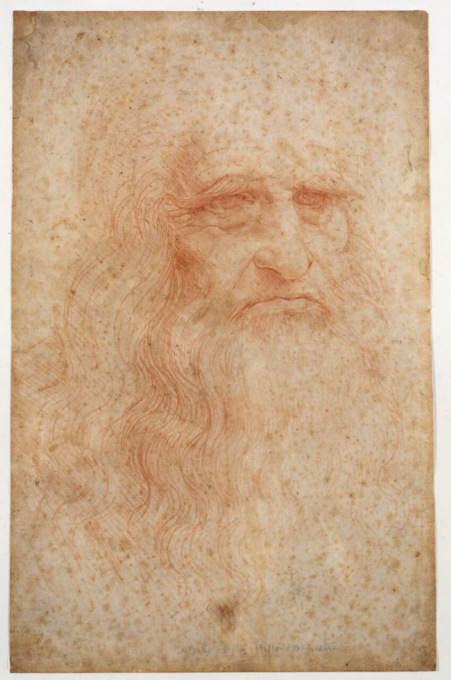

Durante la Giornata di Studi al Politecnico di Milano del 10 giugno 2025, si è parlato del riutilizzo di oltre 450 campioni prelevati durante il restauro ventennale de L’Ultima Cena di Leonardo. Cosa può raccontarci oggi un minuscolo frammento del capolavoro del genio toscano?

Anche un frammento di dimensioni inferiori al millimetro può restituire informazioni preziose sulla tecnica esecutiva e la palette di Leonardo, oltre che sulla storia conservativa dell’opera. Oggi, grazie a strumenti analitici più avanzati e sensibili rispetto a quelli disponibili durante il lungo restauro concluso nel 1999, è possibile condurre nuove indagini su campioni già prelevati. Questi micro-frammenti ci aiutano a comprendere, ad esempio, la composizione degli strati pittorici, la presenza di materiali estranei o alterati e l’efficacia degli interventi passati, offrendo così una conoscenza più approfondita e non invasiva del capolavoro.

Il lavoro sull’Archivio Gallone dimostra che conservare e digitalizzare i campioni raccolti nel tempo è fondamentale per nuove analisi: come cambia l’approccio alla conservazione rispetto al passato?

L’approccio alla conservazione si è evoluto verso una documentazione sistematica, una maggiore cura dei campioni prelevati e la valorizzazione dei dati analitici come risorsa scientifica, utile anche a distanza di anni. È emersa la necessità di ricorrere maggiormente alle informazioni analitiche per programmare i restauri, sfruttando quei dati come una vera e propria guida, e non come un mero ‘allegato’ al progetto di restauro. Si fa strada una nuova consapevolezza: la ricerca scientifica deve restare strettamente connessa alla storia e alla conservazione del bene oggetto di studio.

In che modo un’“autopsia” scientifica di un’opera d’arte può aiutare a conservarla meglio?

Facendo riferimento al significato originario del termine (αὐτοψία, autopsía), che in greco significa “vedere con i propri occhi”, in ambito storico-artistico l’analisi approfondita e stratigrafica dell’opera consente di comprendere i materiali, le trasformazioni nel tempo e le alterazioni che potrebbero essersi verificate, al fine di orientare le scelte conservative con maggiore consapevolezza.

È stato presentato un innovativo sistema digitale open access in grado di geolocalizzare ogni punto di prelievo sull’opera di Leonardo. Che ruolo ha avuto la digitalizzazione nel rendere l’arte più “leggibile” dalla scienza?

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il modo in cui si studiano e si conservano le opere d’arte. L’integrazione tra dati analitici e strumenti digitali consente di mappare con precisione le aree analizzate, di visualizzare i risultati in relazione diretta con l’opera e di accedere alle informazioni in modo aperto e condiviso. Il sistema open access sviluppato per L’Ultima Cena rappresenta un modello innovativo: consente di geolocalizzare ogni punto di prelievo e associare a ciascuno i dati delle analisi, facilitando così la consultazione e l’interrogazione da parte di ricercatori, restauratori e studiosi. In questo modo, la scienza può “leggere” l’opera con maggiore precisione e continuità nel tempo, contribuendo a una conservazione più informata e sostenibile.

Con oltre 10.000 campioni e più di 600 analisi chimico-fisiche, l’Archivio Gallone rappresenta 30 anni di studi: perché è importante oggi valorizzare questo tipo di patrimoni “invisibili”?

È importante valorizzare patrimoni come questi perché custodiscono informazioni che non sempre si colgono a occhio nudo, ma che sono importantissime per diverse ragioni: raccolgono dati materiali, tecnici e scientifici che documentano non solo il nostro patrimonio storico artistico, ma anche le vicende di chi si è occupato della sua conservazione e l’evoluzione delle tecniche di analisi applicate ai beni culturali.

Valorizzarli oggi significa renderli accessibili, metterli in rete e soprattutto adattarli ai principi FAIR, che indicano che i dati devono essere Findable (rintracciabili), Accessible (accessibili), Interoperable (compatibili tra diversi sistemi) e Reusable (riutilizzabili per nuove ricerche). L’accessibilità degli archivi dovrebbe consentire di interrogare i campioni con le tecnologie più aggiornate, evitando nuovi prelievi e rispettando l’integrità delle opere. Come è stato ribadito durante la tavola rotonda, gli archivi di campioni sono, in questo senso, risorse fondamentali per approfondire la storia tecnica dell’arte e contribuire in modo concreto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio.

Si è parlato dell’uso di tecniche diagnostiche non invasive: è possibile studiare un’opera d’arte senza toccarla?

Sì, certo. Strumenti come la riflettografia infrarossa, la fluorescenza ai raggi X (XRF) o la spettroscopia FTIR in versione portatile, permettono di analizzare materiali e tecniche esecutive direttamente in situ, senza prelievi.

Ma un contributo prezioso arriva anche dai campioni già prelevati in passato e oggi conservati in archivi specializzati, come emerso chiaramente dagli esempi presentati nella sessione pomeridiana della giornata di studi: questi frammenti minuscoli consentono analisi molto dettagliate — stratigrafiche, mineralogiche, quantitative e qualitative — senza dover rimuovere nuovo materiale, riducendo al minimo l’impatto sull’opera.

La scienza può raccontare qualcosa che l’occhio umano non vede. Quali “storie nascoste” possono emergere da opere che pensavamo di conoscere già bene?

Moltissime. Le analisi scientifiche permettono di scoprire materiali e pigmenti impiegati, le loro ricette di preparazione e le rotte commerciali attraverso cui venivano scambiati tra paesi in passato. Consentono inoltre di comprendere meglio la tecnica esecutiva di un artista, rivelando gesti e scelte che l’occhio non coglie. Ma non solo: queste indagini sono fondamentali anche in vista dei restauri e nell’ordinaria conservazione delle opere. Conoscere la composizione originaria dei materiali e i prodotti del degrado consente di guidare con precisione gli interventi, selezionando metodi e materiali più adeguati caso per caso.

Se in passato i campioni erano solo strumenti di lavoro, oggi sono memorie stratificate da interrogare con rispetto e intelligenza. E con ogni nuova analisi, non è solo un affresco a tornare a parlare: è l’intera storia della sua sopravvivenza a riscriversi.