La Via Francigena, il cui nome ha a che vedere con la Francia, perché da lì arrivava, è sicuramente il percorso più noto e più studiato. È la strada che Sigerico, vescovo di Canterbury, percorse a piedi nel 990 per recarsi a Roma. Ottantuno furono le tappe che il vescovo annotò sul suo diario.

Allora, bastone in mano, cappello in testa, e come il san Rocco raffigurato nell’omonima chiesa di Sannazzaro de’ Burgundi (PV), rappresentato quale un pellegrino medievale, ci incamminiamo sulle orme del vescovo Sigerico.

In Valle d’Aosta

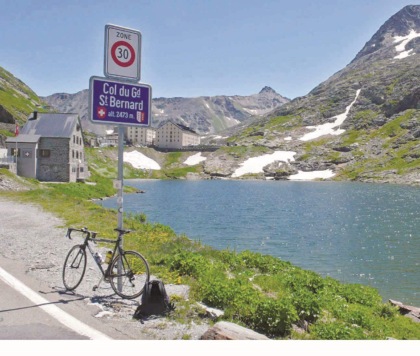

Punto di partenza per l’Italia è il Colle del Gran San Bernardo, dove si può visitare il museo dell’Ospizio.

Sono cinque le tappe della Via Francigena che interessano la Valle d’Aosta. E toccano una serie di località interessanti come gli incantevoli borghi di Saint Rhemy en Bosses e Saint Oyen e, in particolare, il capoluogo Aosta con i tanti monumenti di epoca romana, dall’Arco di Augusto alla Porta Pretoria fino al singolare Criptoportico Forense e al possente Teatro Romano.

E non fatevi mancare la visita a qualcuno dei tanti castelli che si incontreranno, come quello di Quart, di Nus, di Cly e, soprattutto, di Verrès, costruito su un picco roccioso che domina minaccioso il borgo sottostante. Nell’ultima tratta del percorso valdostano, meritano una sosta: la splendida Parrocchiale di San Martino ad Arnad, testimonianza di architettura romanica risalente ai secoli XI e XII che conserva un interessante ciclo di affreschi antichi; il massiccio Forte di Bard, fatto riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che sovrasta il borgo, che ospita esposizioni e il museo delle Alpi, Alpi dei ragazzi, le prigioni e Il museo del Forte; e il ponte romano di Pont Saint-Martin.

In Piemonte

Cinque sono anche le tappe piemontesi. Nel primo tratto che porta a Ivrea, turisticamente parlando sono di rilievo il borgo di Montestrutto, famoso per i suoi presepi, e il Castello di Montalto Dora che sovrasta il parco archeologico del Lago Pistono. Ci si indirizza, poi, verso il bellissimo Lago di Viverone e sul percorso si incontrano la chiesetta romanica di san Pietro, nei pressi di Bollengo, che conserva resti di affreschi risalenti al XV secolo, e “il Gesiun”, un delizioso rudere in mezzo alla campagna, di cui sono rimasti solo i muri perimetrali e i resti di un affresco.

Verso Santhià, si incrocia il Santuario di Nostra Signora del Babilone che si caratterizza per l’eleganza delle forme del primo barocco piemontese e l’inconsueta pianta ellittica.

Poi si passa tra le preziose risaie vercellesi che, se avete intenzione di percorrere questo itinerario la prossima primavera, potreste trovare allagate e ammirerete quello che viene definito “il mare a quadretti”. Vercelli merita sicuramente il tempo di una visita accurata per ammirarne il patrimonio artistico: dal simbolo della città di Vercelli, l’Abbazia di S. Andrea, uno splendido esempio di fusione tra lo stile romanico lombardo-emiliano e l’architettura gotica d’Oltralpe, all’antistante Salone Dugentesco, che costituisce il nucleo più antico dell’ex Ospedale Maggiore, sorto per accogliere i pellegrini che percorrevano la Via Francigena; dalla chiesa di San Cristoforo, conosciuta anche come la “Capella Sistina di Vercelli”, per gli splendidi capolavori di Gaudenzio Ferrari, fino all’antico Broletto e alle varie torri che costellano Vercelli, non per nulla definita “città turrita”.

In Lombardia

Sigerico entrò in Lombardia da Palestro, all’estremità della provincia di Pavia, dove si trova la chiesa di san Martino, di origine romanica.

Percorsi pochi chilometri si attraversa Robbio che ancora oggi conserva diverse testimonianze di epoca medievale, come la chiesa di san Valeriano, in laterizio come la maggior parte degli edifici religiosi e laici che si incontrano lungo il percorso. All’altra estremità del paese c’è la chiesa, sempre romanica, di san Pietro, il cui impianto originale risale alla prima metà del XII secolo. Prima di andarsene da Robbio, però, è bene dare un’occhiata, almeno esterna in quanto è proprietà privata, a quel che si può vedere del castello risalente al XIV secolo.

A Sant’Angelo Lomellina, vicino al cimitero, è la bella chiesetta romanica di san Rocco, mentre a Mortara, oltre ad assaggiare una fetta dell’ottimo salame d’oca che qui si produce, meritano una visita sia la parrocchiale di santa Croce, sia la chiesa di san Lorenzo.

Alle porte di Mortara, in direzione di Pavia, si trova l’abbazia di sant’Albino, nella cui chiesa convivono più stili: all’interno si possono ancora vedere le date incise dai pellegrini medievali che qui sostavano.

Sulla strada che porta al capoluogo pavese, si trovano diversi centri che nei primi secoli del secondo millennio avevano ospizi per i pellegrini della Via Francigena, come a Tromello.

Alla periferia di Garlasco merita una visita il santuario della Madonna della Bozzola, mentre a Groppello Cairoli si dia uno sguardo alla parrocchiale di san Giorgio, di origini medievali, e al castello che viene fatto risalire al XIV secolo.

Pavia era uno dei centri più importanti della Via Francigena e sono davvero tante le testimonianze medievali rimaste. Alle porte della città c’è la chiesa di san Lanfranco, fondata su un precedente cenobio del 1090, dalla facciata duecentesca e con un bel campanile romanico: al suo interno è conservata la preziosa Arca di san Lanfranco opera del 1498 dell’Amadeo. Imperdibile la chiesa di san Michele, uno dei capolavori dell’arte romanica meglio conservati nonostante l’erosione dovuta alle intemperie e all’inquinamento che colpisce soprattutto la facciata.

Fondata dai Longobardi nel 642, la chiesa fu distrutta dal terremoto del 1117. Venne così riedificata nelle forme romaniche che ancora oggi possiamo ammirare. In san Michele furono incoronati diversi re e imperatori, tra cui Federico Barbarossa. Bellissima è la facciata a capanna tripartita da lesene e coronata da una loggetta rampante. L’interno, rifatto alla fine del XV secolo, conserva diverse opere d’arte: dagli avanzi di mosaici del XII secolo sul pavimento del presbiterio agli affreschi di santi nella cripta e della Madonna in trono nel transetto. C’è, poi, la chiesa di san Teodoro che conserva un affresco che rappresenta una Veduta di Pavia del 1522, quando conservava la maggior parte delle torri medievali di cui ancora oggi, comunque, restano diversi esempi. E poi il Duomo, il Broletto del XII secolo e la chiesa gotica di santa Maria del Carmine che conserva preziose tele attribuite a Vincenzo Foppa e Michelino da Besozzo. Senza dimenticare la chiesa di san Pietro in Ciel d’Oro, consacrata nel 1132 da Papa Innocenzo II: molto ricca è la facciata con un portale ornato di minuti intagli, mentre all’interno si conservano preziose opere d’arte, prima fra tutte l’Arca di sant’Agostino, gotica opera in marmo posizionata sopra l’altare maggiore: le ossa del santo furono trasferite da Ippona a Cagliari e quindi a Pavia nell’VIII secolo.

Si esce da Pavia dalla frazione di San Pietro in Verzolo dov’è la chiesa di san Lazzaro che risale al XIII secolo, con la struttura a capanna e la loggetta rampante simile a quella di san Michele. Passato il paese di Motta San Damiano dove si conserva un piccolo oratorio di origine medievale, si tocca Linarolo, un tempo sede di un ospizio per i pellegrini.

La Via Francigena prosegue poi ricollegandosi con la statale che da Pavia porta a Cremona all’altezza di Belgioioso, noto per il bellissimo castello di origini medievali scelto quale dimora della famiglia ducale dei Visconti che ospitò personaggi famosi, da Francesco I re di Francia ai letterati Giuseppe Parini e Ugo Foscolo.

Si passa da Bissone, un tempo sede di un’abbazia benedettina sorta in epoca carolingia (IX secolo) dove soggiornarono anche Federico Barbarossa e Corradino di Svevia e si arriva all’ultimo centro importante del Pavese, Chignolo Po. Appena fuori dal paese è il maestoso Castello, una residenza di campagna la cui struttura originaria risale al 1200. La Via Francigena in Lombardia termina a Corte Sant’Andrea, dov’è il guado sul fiume Po attraversato dai pellegrini medievali.